Ein Schweizer Startup macht der Elektronenkristallografie Beine Kristalle kleiner als die Körnchen in Puderzucker? Wenn man mit Röntgenlicht die räumliche Struktur von Molekülen aufklären will, ist das ein hoffnungsloser Fall. Nicht so, wenn man Elektronenstrahlen verwendet.

Kristalle kleiner als die Körnchen in Puderzucker? Wenn man mit Röntgenlicht die räumliche Struktur von Molekülen aufklären will, ist das ein hoffnungsloser Fall. Nicht so, wenn man Elektronenstrahlen verwendet.

In der Chemie ist Struktur alles. Wenn ein Pharmaunternehmen pharmazeutische Wirkstoffe testet, besteht einer der ersten Schritte darin, ihre räumliche Struktur zu bestimmen. Das Gleiche gilt für die Entwicklung neuer Katalysatoren. Ob ein Katalysator eine chemische Reaktion in der gewünschten Weise beschleunigt, hängt nicht nur davon ab, aus welchen Atomsorten er besteht, sondern auch davon, wie die Atome angeordnet sind.

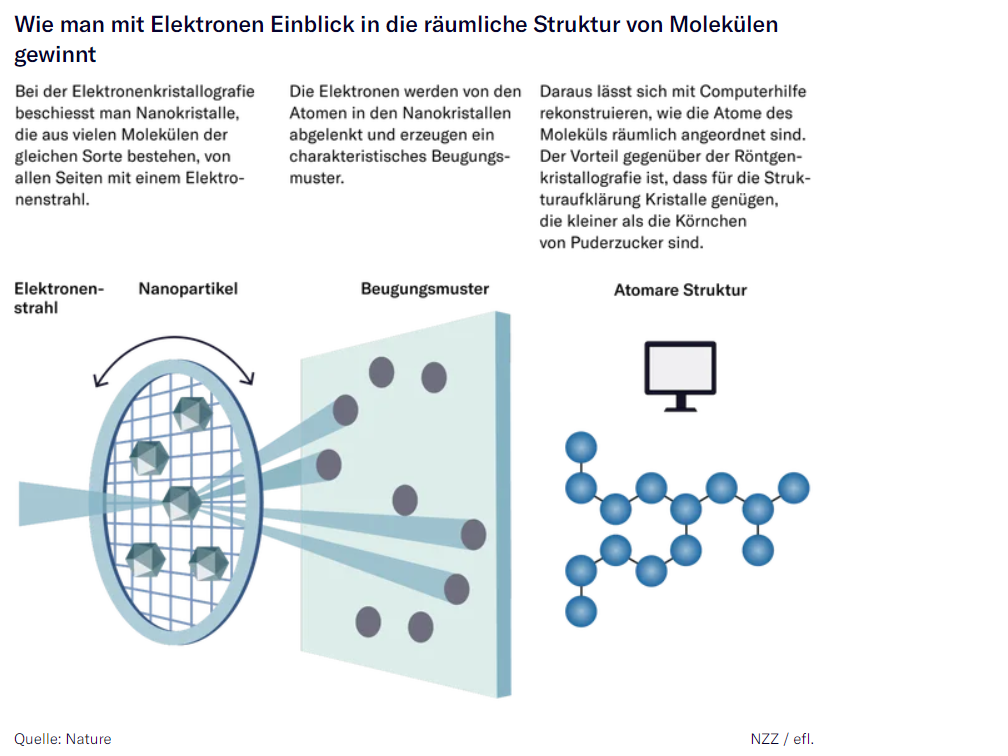

Das Mittel der Wahl, um die Struktur von Molekülen zu bestimmen, ist die Röntgenbeugung. Schiesst man Röntgenlicht auf eine kristalline Probe, so werden die Wellen in charakteristischer Weise abgelenkt und interferieren miteinander. Es entsteht ein Beugungsmuster, aus dem sich mit Computerhilfe auf die räumliche Struktur der Probe zurückschliessen lässt.

Die Sache hat allerdings einen Haken. Die Röntgenstrukturanalyse funktioniert nämlich nur dann, wenn die bestrahlten Kristalle hinreichend gross sind (je nach Intensität der Strahlung typischerweise 5 bis 50 Mikrometer). Oft dauert es Monate, bis man derart grosse Kristalle gezüchtet hat. Und viele interessante Moleküle lassen sich gar nicht kristallisieren.

Nanokristalle genügen

Für solche Fälle bietet sich nun eine Alternative an. Die Schweizer Firma Eldico Scientific hat in Basel kürzlich das weltweit erste Elektronendiffraktometer in Betrieb genommen. Wie der Name es bereits andeutet, erfolgt die Strukturbestimmung hier nicht mit Röntgen-, sondern mit Elektronenstrahlen. Der Vorteil ist, dass Elektronen stark mit Materie wechselwirken. Deshalb lassen sich kristalline Proben untersuchen, die kleiner als ein Mikrometer sind.

In einem zweiten Experiment untersuchten sie ein pulverförmiges Erkältungsmittel. Obwohl die kristallinen Körnchen in dem Pulver kleiner als 0,5 Mikrometer waren, konnten die Forscher den Wirkstoff Paracetamol identifizieren. Mit der Röntgenkristallografie wäre das nicht möglich gewesen.

Zu den Mitautoren von Grüne gehörten die beiden Chemiker Gunther Steinfeld und Gustavo Santiso-Quinones. Im Jahr 2019 gründeten sie zusammen mit Eric Hovestreydt und Nils Gebhardt die Firma Eldico Scientific. Das Ziel bestand darin, ein Elektronendiffraktometer zu entwickeln, das optimal auf diese andere Art der Strukturbestimmung zugeschnitten ist.

Das Instrument, das Eldico letztes Jahr am Weltkongress der Kristallografen erstmals vorgestellt hat, unterscheidet sich in mancher Hinsicht vom umgebauten Elektronenmikroskop der ersten Tage. Der Elektronenstrahl fällt nun nicht mehr von oben, sondern seitlich auf die Probe, die sich um eine vertikale Achse dreht. So könne die Probe sehr viel stabiler im Elektronenstrahl gehalten werden, sagt Hovestreydt. Gleichzeitig rotiere die Probe relativ schnell und bekomme deshalb weniger Strahlung ab. Das sei vor allem bei der Untersuchung von empfindlichen organischen Verbindungen wichtig. Zudem sei das Instrument einfach zu bedienen. Mit dem umgebauten Elektronenmikroskop habe es mehrere Tage gedauert, um eine Struktur zu bestimmen, so Hovestreydt. Mit dem dedizierten Elektronendiffraktometer schaffe man mehrere Strukturen pro Tag.

Zwei Methoden, die sich ergänzen

Könnten Elektronendiffraktometer damit die Röntgenkristallografie überflüssig machen? Auf keinen Fall, sagt Grüne, der inzwischen an der Universität Wien lehrt. Wenn man grosse Kristalle zur Verfügung habe, liefere die Röntgenkristallografie die genaueren Ergebnisse. Die Beugungsmuster seien einfacher zu interpretieren. In der Regel sei die Diskrepanz zwischen der gemessenen und der berechneten Struktur kleiner als bei der Elektronenbeugung. Diese habe ihre Stärken dort, wo die Röntgenkristallografie an ihre Grenzen stosse. Insofern ergänzten sich diese beiden Methoden der Strukturbestimmung.

Dass die Firma Eldico ihr erstes kommerzielles Gerät im Innovationspark Basel-Landschaft aufgestellt hat, ist kein Zufall. Das dort ansässige Projekt wird von namhaften Pharmafirmen wie Roche, Idorsia oder Boehringer Ingelheim mitgetragen, die im Grossraum Basel ansässig sind. Sie dürften zu den ersten Anwendern des Elektronendiffraktometers gehören.

Die Idee ist, dass die Kunden ihre nanokristallinen Proben einschicken, die dann von Fachleuten schnell und zuverlässig untersucht werden. Langfristig ist aber auch ein anderes Geschäftsmodell denkbar. Das Elektronendiffraktometer ist deutlich günstiger als ein Elektronenmikroskop. Regelmässige Nutzer dürften sich deshalb überlegen, ein eigenes Gerät anzuschaffen.