«Grüne Schönfärberei»: Wenn Werbeversprechen in die Irre führen Firmen wie KLM, H&M und Total Energies stehen unter Druck. Nicht jedes Produkt, ob Flug, Energiedienstleistung oder T-Shirt, erfüllt das Verkaufsversprechen. Das wird zunehmend zu einem Problem, das auch regulative Konsequenzen mit sich zieht.

Firmen wie KLM, H&M und Total Energies stehen unter Druck. Nicht jedes Produkt, ob Flug, Energiedienstleistung oder T-Shirt, erfüllt das Verkaufsversprechen. Das wird zunehmend zu einem Problem, das auch regulative Konsequenzen mit sich zieht.

«Bewusst», «grün», «klimaneutral»: Steht nachhaltig drauf, wird gerne mehr gezahlt und gekauft, darauf weisen Trendstudien hin. Viele Unternehmen setzen entsprechend darauf, «das Grüne vom Himmel zu versprechen» und damit beim Kunden zu punkten. Viele der Behauptungen sind jedoch so vage, wie sie gefällig sind, und zunehmend angreifbar.

Ob in den Niederlanden oder in Grossbritannien, Behörden schauen bei grünen Versprechen immer genauer hin und fordern Veränderungen. In Brüssel wird an verschärften Regeln gearbeitet, die das sogenannte Greenwashing in der EU ausmerzen sollen und vergleichbare Standards setzen. Die Sorge wächst, dass der «ökologische Etikettenschwindel» – das Greenwashing, wie es allgemein heisst – nicht nur das Vertrauen von Kunden in einzelne Produkte verspielen könnte, sondern auch jenes in die Klima- und Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen.

Firmen beklagen selbst, dass sie sich im unübersichtlichen Gewusel der Nachhaltigkeits-Labels und -versprechen nicht hervorheben könnten, auch wenn sie es ernst meinten. Sie fordern entsprechende Regeln. So warnte ein Bündnis für die Konsumgüterindustrie im Dezember davor, dass der Markt ohne klare Rahmenbedingungen fragmentiert werde. Das könne Greenwashing leichter machen und Vergleiche schwieriger.

Die Hälfte der Werbesprüche lässt zu wünschen übrig

Die «ökologische Schönfärberei» hat in der EU zugenommen. Im Jahr 2021 veröffentlichten nationale Verbraucherschutzbehörden und die Europäische Kommission Zahlen, die deutlich zeigen, dass Skepsis beim Einkaufen geboten ist.

Zum ersten Mal wurden Websites auf Greenwashing hin untersucht. Bei nicht weniger als 42 Prozent der Fälle gab es einen Grund zur Annahme, dass die Angaben «übertrieben, falsch oder irreführend» waren. Mehr noch, sie könnten möglicherweise «unlautere Geschäftspraktiken» sein – und somit gegen existierende EU-Vorschriften verstossen.

Das Hauptproblem ist, dass es oft an den Details fehlt, um fundierte Entscheidungen treffen und Behauptungen nachprüfen zu können. So befand die Untersuchung, dass in mehr als der Hälfte der Fälle das Unternehmen den Konsumenten keine ausreichenden Informationen zur Verfügung gestellt habe, um die Richtigkeit der Angaben beurteilen zu können.

In knapp 40 Prozent der Fälle wurden vage und allgemeine Angaben gemacht wie «bewusst», «umweltfreundlich» und «nachhaltig», die darauf abzielten, den Konsumenten den unbegründeten Eindruck zu vermitteln, dass ein Produkt keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt habe. Darüber hinaus hatten die Unternehmen in knapp 60 Prozent keine leicht zugänglichen Belege für ihre Behauptungen erbracht.

Neue Standards sollen zukünftig sicherstellen, dass schwammige Angaben nicht mehr erlaubt sind. Die Europäische Kommission will im März einen neuen Vorschlag vorlegen. Danach muss nachgewiesen werden können, wie die jeweiligen Versprechen umgesetzt werden. Ein Entwurf liegt der NZZ vor.

Klagen auf mehr Information

Der Druck auf Unternehmen nimmt stetig zu. Behörden in Europa hätten erkannt, dass irreführende Behauptungen ein Hindernis für den Netto-Null-Umstieg darstellen könnten, sagt etwa Johnny White, ein Anwalt bei Client Earth. Die NGO versucht, über den Rechtsweg die Umsetzung der Klimaziele zu beschleunigen, zunehmend mit Erfolg. «Wir erwarten mehr, nicht weniger regulatorische Kontrolle in diesem Bereich», sagt er.

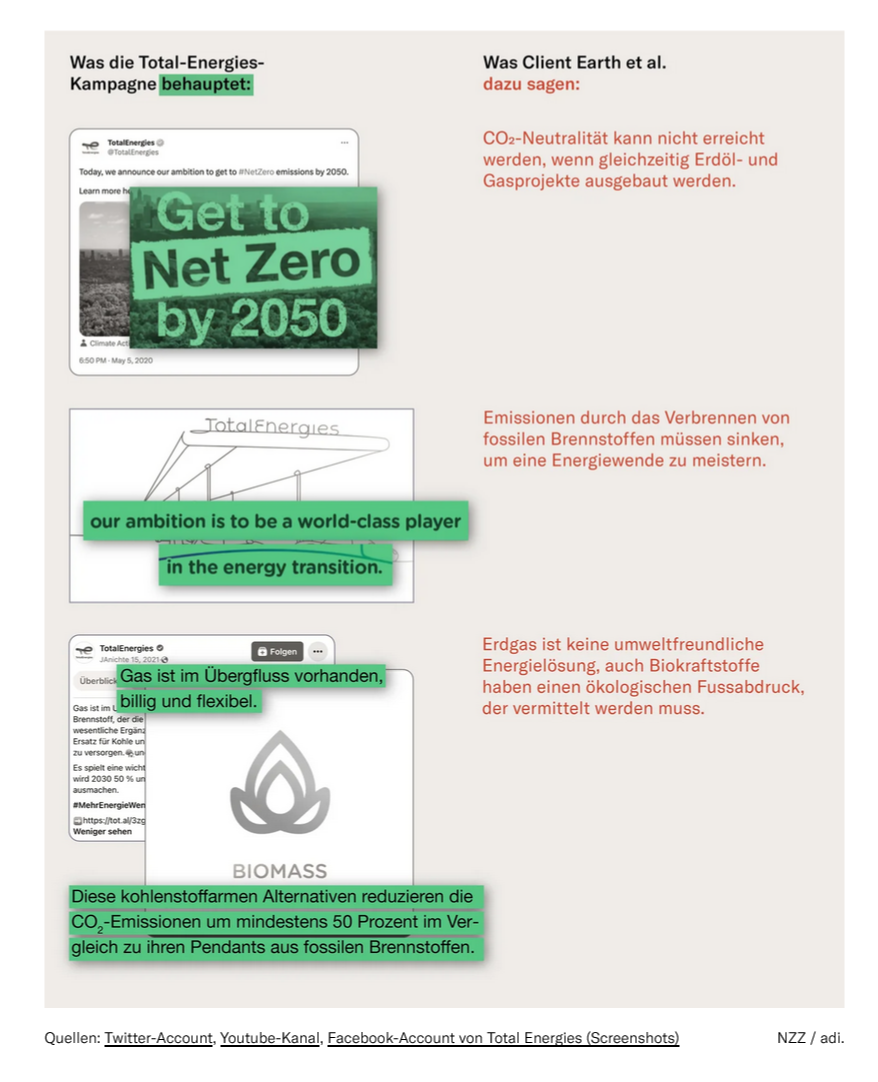

Auch die Anzahl der Klagen wächst. Client Earth selbst ist an einigen beteiligt, etwa gegen das französische Energieunternehmen Total Energies und das niederländische Flugunternehmen KLM.

Bei den Kampagnen werden vor allem auch die Netto-Null-Versprechen der Unternehmen ins Visier genommen. Unternehmen wie Total Energies weisen derweil die Greenwashing-Vorwürfe zurück.

Dabei beklagen Aktivisten im Gespräch, dass die Fälle hauptsächlich von Nichtregierungsorganisationen vorgebracht werden. «Das ist ein Problem», sagt Gilles Dufrasne von Carbon Market Watch, einer NGO, die sich vor allem mit der Glaubwürdigkeit von Emissionsmärkten und CO2-Zertifikaten beschäftigt. «Es ist kein effizienter Weg zur Durchsetzung von Vorschriften, wenn man von Nichtregierungsorganisationen erwartet, dass sie Klagen einreichen», sagt Dufrasne.

Greenwashing ist ein relativ neues Phänomen. Das Gesetz müsse entsprechend an die neuen Realitäten angepasst werden, das fordern Aktivisten immer wieder. Behörden müssten dabei unterstützt werden, notwendiges Wissen und Kapazitäten aufzubauen. Die Anwaltskanzlei Linklaters warnte schon 2020 davor, dass die zuständigen nationalen Behörden irreführende Angaben nur fallweise verbieten könnten. Gleichzeitig seien falsche Angaben nicht immer vorsätzlich, es gebe einen grossen Interpretationsspielraum und keine verbindlichen Regeln. Das setze Unternehmen auch unvorhersehbaren Haftungs- und Reputationsrisiken aus.

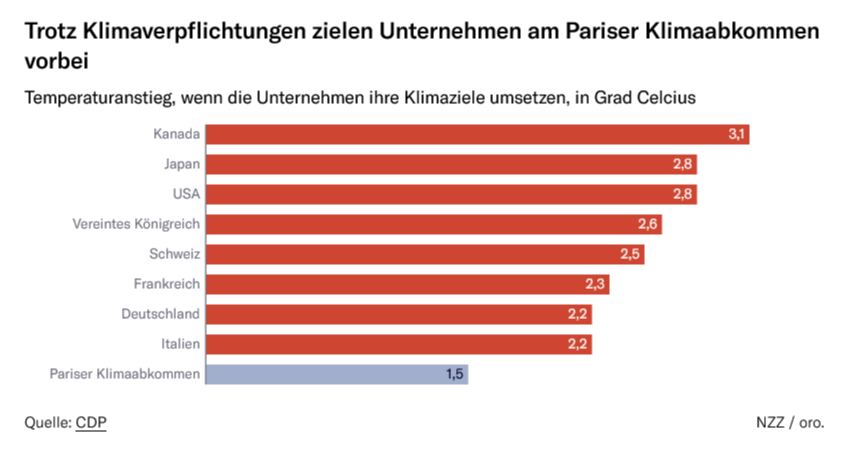

NGO arbeiten derweil daran, Zahlen und Nachweise zu liefern. Sie wollen zeigen, dass Unternehmen bei ihren grünen Versprechen eher wenig vorzuweisen haben, wenn man sich denn die Mühe macht, sich diese genau vorzunehmen. So hat eine neue Studie 24 grosse Unternehmen auf ihre Strategien zur Umsetzung der eigenen Klimaziele, allem voran Netto-Null-Emissionen, untersucht. Das Ergebnis?

Keiner der Klimapläne sei völlig überzeugend, so die Untersuchung. Das dänische Schifffahrtsunternehmen Maersk wurde als einziges Unternehmen als «angemessen» bezeichnet, Apple, ArcelorMittal, Google, H&M Group, Holcim, Microsoft, Stellantis und Thyssen-Krupp konnten derweil ein «mässig» in ihrer Bewertung einholen.

Wettbewerbsvorteil durch Wissen?

Einige Behörden greifen schon heute verstärkt durch, um bestehende Regeln durchzusetzen. Nach dem europäischen Verbraucherschutzrecht müssten umweltbezogene Angaben durch Beweise belegt werden, sagt Johnny White von Client Earth. So untersucht die britische Marktaufsichtsbehörde Werbeaussagen der Modebranche, und seit vergangenem Monat auch Behauptungen zu Grundnahrungs- und Haushaltsmitteln. Die niederländische Behörde ging schon gegen Modemarken wie H&M vor, auch Ryanair wurde angehalten, seine Praktiken zu ändern. Eine französische Behörde ermittelt derweil gegen Total Energies.

Auch die Industrie selbst, etwa durch Selbstregulierungsorganisationen der Werbebranche, befasst sich mit einer wachsenden Zahl an Beschwerden – und fordert Verhaltensänderungen. So hat die britische Werbeaufsicht ASA im Februar angesichts des «geringen Verständnisses und des fehlenden Konsenses über die Bedeutung von ‹klimaneutralen› und ‹Netto-Null›-Behauptungen» neue, unverbindliche Leitlinien veröffentlicht.

Unternehmen sollten, unter anderem, unqualifizierte Behauptungen wie «klimaneutral», «Netto-Null» oder Ähnliches vermeiden. Bezüge auf künftige Ziele und das Erreichen von Netto-Null sollten derweil auf einer überprüfbaren Strategie beruhen. Viele Unternehmen kaufen sich das Erreichen ihrer Ziele über Kompensationszertifikate ein, was sich erst vor wenigen Wochen mittels einer neuen Untersuchung wieder als riskant entpuppte. Auch darüber sollten Vermarkter Informationen bereitstellen, so die britische Aufsicht.

Verbraucher müssten Vertrauen in die Informationen haben können, um eine nachhaltige Wahl treffen zu können, sagt auch Saskia Bierling von der niederländischen Konsumentenschutzbehörde, der Authority for Consumers and Markets. Das beruhige nicht nur das eigene Gewissen, sondern sei auch deshalb sinnvoll, weil vage und irreführende Angaben das Vertrauen in die Bemühungen von Unternehmen untergrüben. «Das schadet auch den Unternehmen, die sich ernsthaft um eine nachhaltigere Produktion bemühen», sagt Bierling.

Mit der wachsenden Aufmerksamkeit sind einige Unternehmen tatsächlich besorgt, dass sie mit klimafreundlichen Werbungen eher ihrem Ruf schaden, als ihn zu verbessern. «Die «Klimaneutral»-Labels stehen seit Monaten in der Kritik. Bislang war meine Haltung: Solange die Klimaschutzprojekte dahinter nicht infrage stehen, kann man mit der Kritik an den Labels auch umgehen. Aber nun frage ich mich: Welcher Kunde nimmt das noch als Mehrwert wahr?», sagte etwa Raoul Rossmann gegenüber der Wochenzeitung «Die Zeit», nachdem neue Untersuchungen gezeigt hatten, dass eine grosse Menge an Zertifikaten durch Tropenwaldschutzprojekte keine wirklichen Emissionsminderungen erbracht hatten. Womöglich ginge jetzt «ein Ansporn für nachhaltiges Handeln verloren», sagte Rossmann verärgert.

Was steckt hinter den Labels?

Nicht nur er ärgert sich über die Fallstricke der Klimaneutralität. In der EU arbeiten Aktivisten daran, dass Unternehmen sich zukünftig nicht mehr als klimaneutral vermarkten können. Und auch in der Schweiz wurde Ende Dezember öffentlich, dass die Schweizerische Lauterkeitskommission möglicherweise irreführende Werbung der Fifa zur Klimaneutralität der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar abkläre – nach Druck von Klimaaktivisten.

Für den Kunden, der im Supermarkt, vor dem Fernseher oder im Kleidergeschäft steht, ist es schwierig, sich ein klares Bild davon zu machen, wie sehr dem Klima geschadet wird – oder eben auch nicht. Umfragen der niederländischen Behörde etwa zeigten, dass die meisten ein nur sehr schwammiges Verständnis davon haben, was überhaupt hinter den Behauptungen der Klimaneutralität steckt. Für viele sei völlig unklar, wie verlässlich Emissionen kompensiert würden, beklagen Konsumentenschützer.

Dabei ist das Vertrauen der Konsumenten in grüne Angaben wohl sowieso schon recht gering. Eine öffentliche Umfrage der Europäischen Kommission legte nahe, dass Umweltangaben auf Produkten wenig vertraut wird. Gleichzeitig zeigte eine Bewertung von 232 aktiven Umweltlabels in der EU, dass die Überprüfung bei fast der Hälfte entweder unzureichend oder gar nicht durchgeführt wurde. Was würde das Vertrauen erhöhen? Laut den Studienergebnissen könnten neben der Gewissheit, dass Angaben wissenschaftlich fundiert sind, auch der Zugang zu detaillierteren Informationen hilfreich sein sowie auf EU-Ebene abgestimmte Methoden.

Genau darauf zielt nun auch Brüssel ab. Im März schlug die Kommission Änderungen der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken vor. Unter anderem wurde die Liste der Produkteigenschaften, über die der Händler die Verbraucher nicht irreführen darf, auf ökologische oder soziale Auswirkungen erweitert. Zukünftig sollen auch Aussagen als irreführend gelten, welche die künftige Umweltleistung ohne klare, objektive und überprüfbare Verpflichtungen und Ziele vermarkten.

Allgemeine, vage Aussagen will Brüssel verbieten, sofern die Umweltleistung des Produkts oder des Händlers nicht nachweisbar ist. Beispiele dafür sind allgemeine Aussagen wie «umweltfreundlich», «öko» oder «grün», die fälschlicherweise den Eindruck einer «ausgezeichneten» Umweltleistung erwecken, so der Vorschlag, der momentan in Brüssel verhandelt wird. Freiwillige Nachhaltigkeitssiegel müssten zukünftig von einem Dritten oder durch eine Behörden geprüft sein. In den kommenden Wochen will die Europäische Kommission dann weitere Vorschläge veröffentlichen, um die Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit von umweltbezogene Angaben zu gewährleisten.

Nicht alle teilen die Auffassung, dass es mehr bürokratische und komplizierte Eingriffe braucht. Europäische Unternehmen sorgen sich wegen neuer Kosten und aufgrund des Aufwandes. Der Verband des Einzel- und Grosshandels etwa kritisierte die Vorschläge als zu weitgreifend und zu breit angelegt, und er warnt davor, dass Unternehmen womöglich weniger Anreize hätten, mit grünen Anliegen zu werben.

Im letzten Sommer scheiterte in der Schweiz der Vorstoss, ein explizites Greenwashing-Verbot einzuführen. Die Erklärung des Nationalrats: Es gebe keinen akuten Handlungsbedarf. Es gebe schon Regeln, die Sanktionen erlaubten. Und: Ein solches Verbot sei «wenig praxistauglich, da die Abklärung der Frage, ob ein konkretes Produkt als klimaneutral beziehungsweise umweltfreundlich angepriesen werden dürfte, jeweils mit grossem administrativem Aufwand verbunden wäre».