Zu viele Wochen, zu wenige, zum falschen Zeitpunkt: der ewige Sommerferien-Streit Wie viel Pause brauchen Schüler und Eltern, wenn es heiss wird? Anmerkungen zu einer hitzigen, aber auch ermüdenden Debatte.

Wie viel Pause brauchen Schüler und Eltern, wenn es heiss wird? Anmerkungen zu einer hitzigen, aber auch ermüdenden Debatte.

Es fühlt sich an, als wäre der Mechanismus gottgegeben: Immer wenn das Thermometer in der Schweiz nach dem Frühling auch nur ein bisschen über 25 Grad steigt, dann verfällt das Land – präziser: verfallen viele (linke) Politiker dieses Landes in einen merkwürdigen Selbstverteidigungskampf gegen einen Gegner, den sie nie einfach nicht bodigen können: die Hitze.

Aber kampflos geschlagen geben sie sich nicht, sie zeigen blutrot eingefärbte Karten, auf denen Höchsttemperaturen als besonders besorgniserregend illustriert sind, sie warnen, trauern, klagen an in Interviews, was da auf die Schweiz zukommt. Gefährdet sind die Alten, die Schwangeren, die Säuglinge, die Behinderten, die Übergewichtigen (seltsamerweise eher selten genannt: Bauarbeiter, Maurer, Gärtner). Und natürlich immer im Fokus: die Schüler.

An dieser beliebten Zielgruppe zeigt sich jedoch, dass die Lösungsvorschläge für einen Kampf, in dem es, zumindest rhetorisch, ums Überleben geht, ziemlich zahm bleiben. Jedes Jahr passiert dasselbe: Es wird warm, Politiker klagen über die Zustände in den Schweizer Klassenzimmern und reichen in den Parlamenten ihre Ideen zu den Sommerferien als Vorstösse ein. Diese klingen so: Schüler haben zu viel davon, zu wenig, zum falschen Zeitpunkt. Vorschläge gibt’s genug, Veränderung aber meistens: eher weniger.

Schaden lange Ferien den Arbeiterkindern?

Das aktuellste Beispiel: Die beiden Kantone Basel-Stadt und Baselland zeigen sich bereit, über eine Verschiebung der Sommerferien nachzudenken, da die Schüler gegenwärtig in der heissesten Zeit des Jahres in den Unterricht müssen. (Vor zwei Jahren wollte die baselstädtische Regierung davon noch nichts wissen.)

Das klingt nach einem Sinneswandel, nach einem ernsthaften Vorhaben. Doch selbst die Politikerin, die genau das mit ihren Vorstössen gefordert hat, klingt auf einmal abgekühlt. Die Basler Grossrätin Sandra Bothe-Wenk (GLP) freut sich zwar über die Bereitschaft, möchte aber keinesfalls eine politische Diskussion, sondern eine an der Basis. Ist das Anliegen nun dringlich oder nicht?

Und auch von den Pädagogen selbst wird die Forderung verwässert. Der Baselbieter Lehrerverband (LVB) hält eine Verschiebung für «nicht zielführend». Er fordert, dass an heissen Tagen die Temperaturen in den Klassenzimmern «erträglich» sind. Schon heute sei es infolge der Hitze so, dass in 10 bis 15 Prozent der Schulzeit ein normaler Unterricht nicht möglich sei. Schüler würden dann nur betreut, lernen würden sie nichts.

Dass im Baselbiet bald wunderbar kühlende Klimaanlagen in die Schulen eingebaut werden: Davon ist nicht auszugehen. Was ökologisch nicht einwandfrei ist, hat in den Verwaltungen kaum eine Chance. Und so dürfte sich auch diese Regung, diese kurze Phase des Veränderungswillens verlaufen.

Wie so oft, wenn es um ökologische Fragen geht. Aber die Schulen sind ja vor allem Orte des Zusammenlebens. Und auch in dieser Thematik sind die Sommerferien ein Politikum. Die Erziehungswissenschafterin Margrit Stamm spricht von einem «Sommerloch-Effekt».

Während gutsituierte Eltern ihre Kinder auch in den Ferien förderten, würden Arbeiterkinder sich selbst überlassen – oder sie müssten sich um ihre Geschwister kümmern. Das bildungsnahe Kind geht dagegen ins Sommercamp, in den Sprachaufenthalt oder ins Museum. So, argumentiert Stamm, verstärke sich die Chancenungleichheit.

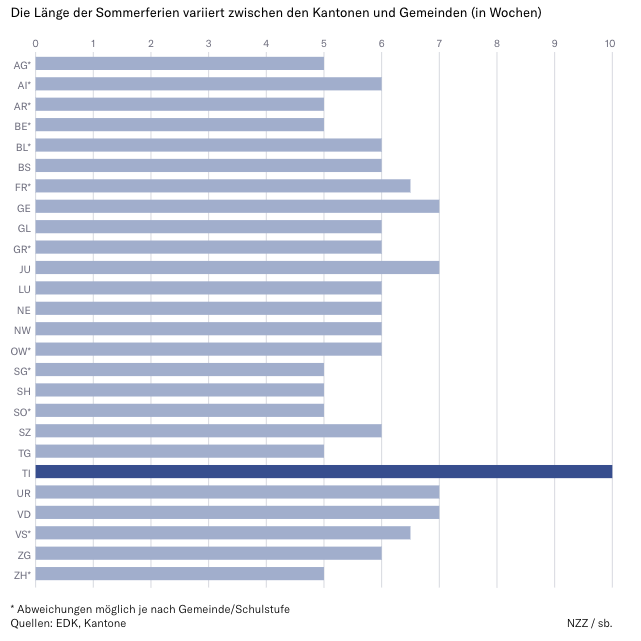

Schwieriger sind Sommerferien auch für Doppelverdiener geworden. Was anstellen mit den Kindern in diesen fünf oder sechs oder sogar zehn Wochen (wie im Tessin), wenn man selbst je nur deren fünf hat, die man kaum am Stück beziehen kann? Auch eine Kita macht einmal Pause, weil die Angestellten verreisen wollen – und Eltern sind.

Der Schweizer Sommerferien-Vergleich

Reicht es immerhin für eine Klimaanlage?

Auch die Eidgenössische Konferenz der Erziehungsdirektoren, für die Termine verantwortlich, kann nicht mehr über die Entstehung berichten. Was man dagegen weiss: Das Schulkonkordat von 1970 legte immerhin eine Minimalzahl von Unterrichtswochen fest. Daraus kann man auch die Ferienwochen ableiten.

Ein bisschen Bewegung gibt es jedoch: Es gibt nun tatsächlich den Vorschlag von bürgerlich-gewerblicher Seite, die Ferien für Mittelschüler zu verkürzen – der Block im Sommer böte sich dafür natürlich an. Diese Idee ist wiederum die Antwort auf Linke, Gewerkschaften und den nationalen Lehrerverband, die mehr Ferien für Lehrlinge wollen (acht statt fünf Wochen).

Mehr, weniger, zu anderen Zeiten, je nach Ausbildungszweig verschieden: Im Wust dieser Vorschläge zur Sommerferien-Gestaltung, die niemand mehr überblicken kann (nicht nur, weil es zu heiss ist), bleibt bis anhin eines immer gleich: Nach den Ferien spricht niemand mehr darüber. Bis im nächsten Jahr das Thermometer wieder 25 Grad anzeigt – und sich doch wieder nichts ändern wird.

Nicht einmal für eine Klimaanlage in den Klassenzimmern dürfte es reichen.

Sebastian Briellmann, «Neue Zürcher Zeitung»