Der CO2-Preis erreicht in der EU die 100-Euro-Marke und drängt damit Emittenten zu mehr Klimaschutz Die Europäische Union setzt auf den Emissionshandel als wichtigstes Instrument im Kampf gegen die Erderwärmung. Das dürfte einen grossen Teil des jüngsten Preisanstiegs von CO2-Zertifikaten erklären. Doch auch das Wetter spielt möglicherweise eine Rolle.

Die Europäische Union setzt auf den Emissionshandel als wichtigstes Instrument im Kampf gegen die Erderwärmung. Das dürfte einen grossen Teil des jüngsten Preisanstiegs von CO2-Zertifikaten erklären. Doch auch das Wetter spielt möglicherweise eine Rolle.

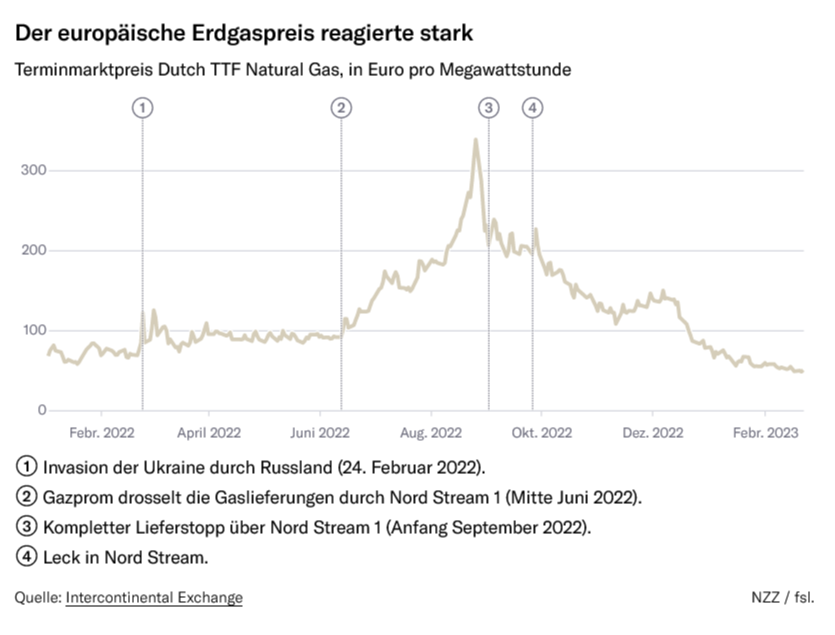

Während der Preis für Erdgas in der EU jüngst wieder deutlich gesunken ist, bewegen sich die Kosten für den Ausstoss einer Tonne Kohlenstoffdioxid (CO2) nahe am bisherigen Höchstwert von 100 Euro. Das war jüngst auch der Fall im Februar 2022 (98 Euro) sowie am 19. August (100.80 Euro). Am Dienstag schloss der Kurs für einen Terminkontrakt für Dezember 2023 für ein EU-CO2-Zertifikat bei 100.34 Euro.

Von einstelligen auf dreistellige Preise

Das ist durchaus bemerkenswert. Schliesslich bewegte sich der Preis im Emissionshandelssystem der EU (EU-ETS) jahrelang im einstelligen Bereich. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Marktteilnehmer während der Finanzkrise von 2008 mehr Zertifikate erhielten als benötigt. Damals kam Kritik auf, es handle sich um ein «gescheitertes Instrument».

Das sagt mittlerweile fast niemand mehr. Kritiker, die den Preis für zu niedrig halten, gibt es kaum noch – im Gegenteil. Während der Hausse bei den Energiepreisen im vergangenen Herbst hiess es in der EU vielmehr, dass der hohe CO2-Preis die Lage verschlimmere.

Der gewichtigste Faktor hinter dem Aufwärtstrend ist wohl die Klimapolitik der EU. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europa bis Mitte des Jahrhunderts zum ersten sogenannt klimaneutralen Kontinent machen. Das bedeutet, dass nur noch so viel Treibhausgas ausgestossen werden soll, wie Natur und Technik neutralisieren können.

Mit einer ganzen Batterie von Gesetzesvorlagen unter dem Begriff «Fit for 55» hat Brüssel aufgezeigt, wie man auf dem Weg zur Klimaneutralität das erste Zwischenziel – eine Reduktion der Emissionen um 55 Prozent im Vergleich mit 1990 – konkret zu erreichen gedenkt. Das wichtigste Instrument dabei ist das Emissionshandelssystem.

Wer CO2 ausstösst, so die Idee dieses Systems, muss jedes Jahr ein Zertifikat für die Emission erwerben. Die Gesamtmenge der verfügbaren «Verschmutzungserlaubnisse» wird sodann jährlich verringert. Dadurch entsteht der Anreiz, dort einzusparen, wo es am günstigsten ist.

Die EU hat im Dezember beschlossen, in dem 2005 eingeführten EU-ETS künftig weniger kostenlose Zertifikate zu verteilen und die erlaubte Gesamtmenge an Emissionen rascher zu verringern als bisher.

Konkret müssen energieintensive und vom «alten» EU-ETS erfasste Industrien, darunter Zement- und Aluminiumfabriken, aber auch Kohle- und Erdgaskraftwerke, bis 2030 neu die Emissionen im Vergleich zum Niveau von 2005 um 62 Prozent verringern. Das ist deutlich mehr als die bisher vorgesehene Reduktion von 43 Prozent. Darüber hinaus soll das Instrument auch auf den Strassenverkehr und Gebäude, sprich Heizungen, ausgeweitet werden.

Auch das Wetter dürfte ein Faktor sein

Neben der allgemeinen Klimapolitik der EU gibt es sodann weitere, kurzfristigere Faktoren, die im Zusammenhang mit dem derzeit vergleichsweise hohen CO2-Preis erwähnt werden.

So ist aufgrund der Abwendung von russischem Erdgas der Bedarf an Kohle für die Stromerzeugung gerade in Deutschland tendenziell gestiegen. Dazu kommt, dass laut der Nachrichtenagentur Reuters kühleres Wetter und weniger Wind zu erwarten sind.

Damit dürfte aber die Nachfrage nach Strom aus Kohlekraftwerken und damit nach Kohle zunehmen. Das trifft wohl auch auf Emissionszertifikate zu. Denn Kohle generiert im Vergleich zu Erdgas deutlich mehr CO2. Somit ist damit zu rechnen, dass sich Kraftwerksbetreiber die nötigen Zertifikate besorgen wollen.